2021. 8. 24. 21:11ㆍ나의 이야기

합강정 전경

악양루와 함안 생태공원을 돌아본 후 다음 코스로 향했던 합강정과 반구정으로

가는 길은 차량이 다니기에는 협소한 낙동강을 낀 용화산 비탈길인지라.....ㅜㅜ

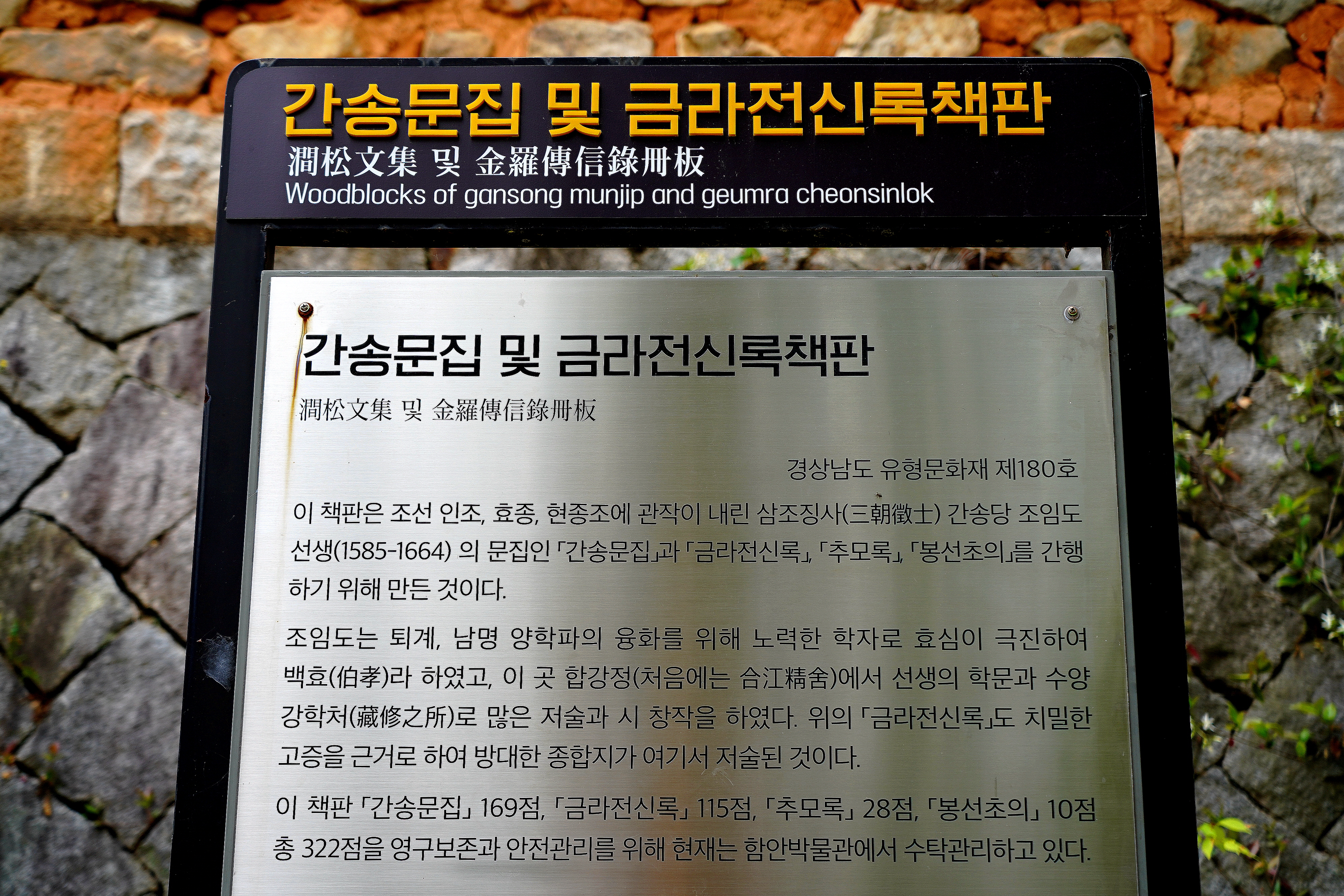

간송 문집 및 금라전 신록 책판(경상남도 유형문화재 제180호 안내판

조임도(趙任道. 1585(선조 18)∼1664(현종 5))

조선 후기 학자로 본관은 함안(咸安). 자는 덕용(德勇), 호는 간송당(澗松堂). 조식(趙埴)의

아들이며, 어머니는 문화유 씨(文化柳氏)로, 병절교위(秉節校尉) 유상린(柳祥麟)의 딸입니다.

김중청(金中淸)·고응척(高應陟)·장현광(張顯光) 등을 사사하였습니다.

1604년(선조 37) 향시에 합격하였고, 그 이듬해인 21세 때

『관규쇄록(管窺鎖錄)』을 저술하였습니다.

1608년(광해군 즉위년)「거상 대절(居喪大節)」 10조(條)를 써서 자손들이 교훈으로 삼도록

하였으며, 또 아버지의 언행록인 『추모록(追慕錄)』을 지었습니다.

1614년에는 동당시(東堂試)에, 그 이듬해 향해(鄕解)에 합격하였고, 1627년(인조 5) 정묘호란 때

향인(鄕人)이 조임도를 의병장으로 추대하였으나 신병으로 참여하지 못하였습니다.

1634년 공릉 참봉(恭陵參奉)에 제수되었으나 병으로 부임하지 못하였고, 1638년 취정록(就正錄)을

쓰고 그 이듬해 김라 전신 록(金羅傳信錄)을 편찬하였습니다.

1644년『대소헌 유사(大笑軒遺事)』를 찬하였으며, 1647년 대군사부(大君師傅)에

임명되어 창녕까지 가다가 병으로 부임하지 못하였습니다.

그 뒤 공조 좌랑으로 임명되었으나, 노병으로 사직하고 부임하지 아니하였습니다.

사헌부 지평에 증직 되고, 함안의 송정 서원(松亭書院)에 제향 되었습니다.

저서로는 『간송집(澗松集)』 7권 4 책이 있습니다.

|

|

합강정 전경

누정은 누각과 정자를 통칭하는 말로 대개 누각은 관아(官衙)의 부속건물이었던

반면, 정자는 개인의 별서(別墅)가 많았습니다.

따라서 누각은 팔작지붕에다 기와지붕이 많았고, 정자는

소규모에다 초간 모옥(草間茅屋)이 많았습니다.

예컨대, 누각의 대표 건물로는 경회루, 영남루, 촉석루, 부벽루 등이 있고,

정자의 대표 건물은 망우정, 반구정, 소우정 등이 있습니다.

누정의 형식은 18세기 이후, 다양하게 변해서 마치 문중(門中) 간 누정 경연대회라도

하듯이, 규모도 커지고 용도도 다양하게 바뀌게 되었습니다.

누정의 기능은 기본적으로 유견 연식(遊見宴息)이라고 했습니다.

즉 ‘놀고, 보고, 잔치하고, 휴식하는 곳’이었고 누각은 관용으로 지방 수령이 주최하는

의전(儀典) 행사 차원의 접대 자리였다면, 정자는 정자 주인 개인의 교유 차원의

자리였었습니다.

따라서 공사公私 구분만 있지 기능 측면에서는 별다른 차이가 없었습니다.

『동국여지승람東國輿地勝覽(1481)』에도 누정(樓亭) 편을 두고, 누정 제영(樓亭題詠)을

정리했던 것을 보면, 누정이 얼마나 사랑받는 공간이었는지 알 수 있습니다.

정자(亭子)의 ‘정(亭)’은 ‘머물 정(停)’자로 정자는 기분 전환을 위해 잠시 머무는 곳으로

정자에 오르면 시야가 활짝 열리고 시원한 바람이 불어옵니다.

누각은 사적인 분위기의 정자와 달리, 공식적인 접대와 연회(宴會)의 공간,

전시에는 전투를 지휘하는 장대와 같은 역할을 하였습니다.

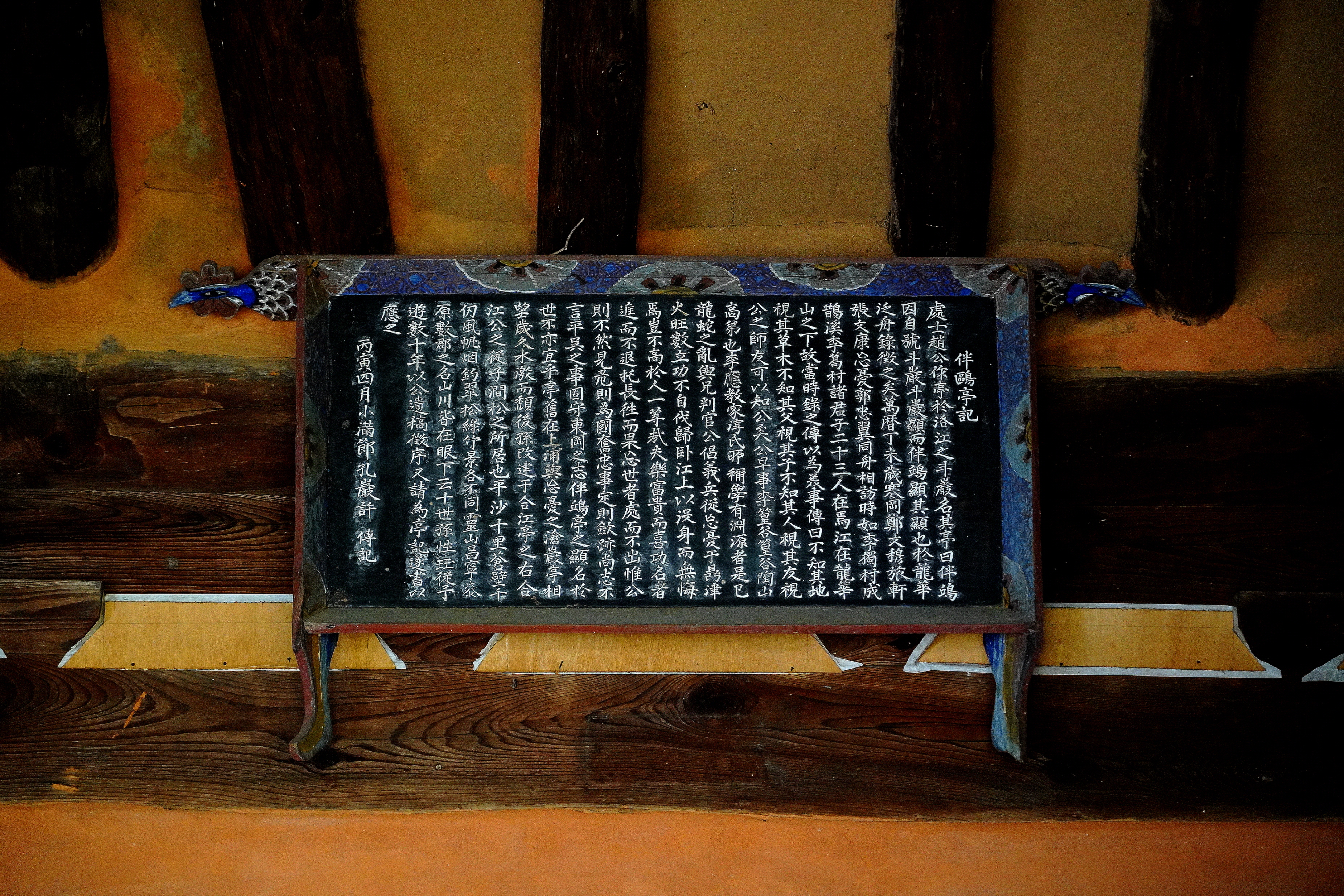

합강정 후면 안쪽에 걸린 합강 정사 현판

합강정(合江亭)은 조선 인조 시 공릉 참봉 대군 사전(恭陵參奉大軍師傳)을 지내고 효종 때

공조 좌랑(工曺左郞)을 지낸 조임도(趙任道)가 수학하던 곳으로 인조 11년 (1633)에 이곳에

합강정(合江亭)을 세웠으며, 그 후 1924년과 1937년에 중수(重修)하여 오늘에 이르렀습니다.

정자는 정면 3칸 측면 2칸의 목조와 가건물(木造瓦家建物)이며 이곳의 간송 문집 및

금라전신록 책판은 함안 박물관에 이 소장되어 있습니다.

이곳은 용화산을 등지고 정자 앞 단애 밑으로 낙동강이 유유히 흐르고, 그 앞에 펼쳐진 광활한

백사장은 가슴을 탁 트이게 하는 절경으로 강과 산이 함께한 곳이며 말없는 청산과 끊임없는

유수(流水)의 속삭임, 그리고 호젓한 오솔길의 솔바람 소리들은 옛 정취를 자아내는 곳입니다.

칠월칠석을 전후하여 달이 뜨면 강물에 달 기둥을 이루는 월주(月柱)가

내리는 풍광은 절경의 극치를 이룬다고 합니다.

|

|

一鶴高飛萬仞天 한 마리 학이 높이 날아 만 길의 하늘에 오르니,

江湖勝地好盤旋 강호의 경치 좋은 곳 배회하기 좋아라.

由來飽食終媒禍 언제나 배불리 먹는 것은 끝내 화를 부르나니,

莫逐秋鴻近稻田 가을 기러기 따라서 벼논에 가까이 가지 말지니라.

이시는 조임도의 시로 이곳에 은거하며 병든 모친을

봉양하며 지은 시라고 합니다.

鳥嶺路上遇吟 / 새재 길에서 문득 노래하다

(문경새재 돌에 새겨진 조임도의 시)

流水蛟蛇走/ 흐르는 시냇물 뱀처럼 날래고

奇峯劍載森/ 기이한 봉우리 창검을 세운 듯

秋風西去路/ 찬바람 맞으며 서울로 가는 길

匹馬賞長吟/ 필마는 숨이 차서 헐떡거리네.

화산 낙수요(華山洛水謠)

~조임도~

화산이 높고 높으니,

낙수가 끝없이 흐르네.

나무와 돌과 함께 지내고,

물고기와 새들과 어울리네.

쑥대 무성한 원헌(原憲)의 집에,

소나무 국화 우거진 도연명의 동산일세.

봄 이슬 가을 서리에

선조를 경모 하는 마음이 이네.

솔개가 날고 물고기가 뛰니

여기에 도가 있음을 보네.

책 속에서 성현을 대하고,

꿈속에서 복희(伏羲)와 헌원(軒轅)을 만나네.

華山嶷嶷兮 洛水源源 木石與居兮 魚鳥同群 蓬蒿原巷兮 松菊陶園

春秋霜露兮 感慕靈根 鳶飛魚躍兮 目擊道存 卷中聖賢兮 夢裏羲軒

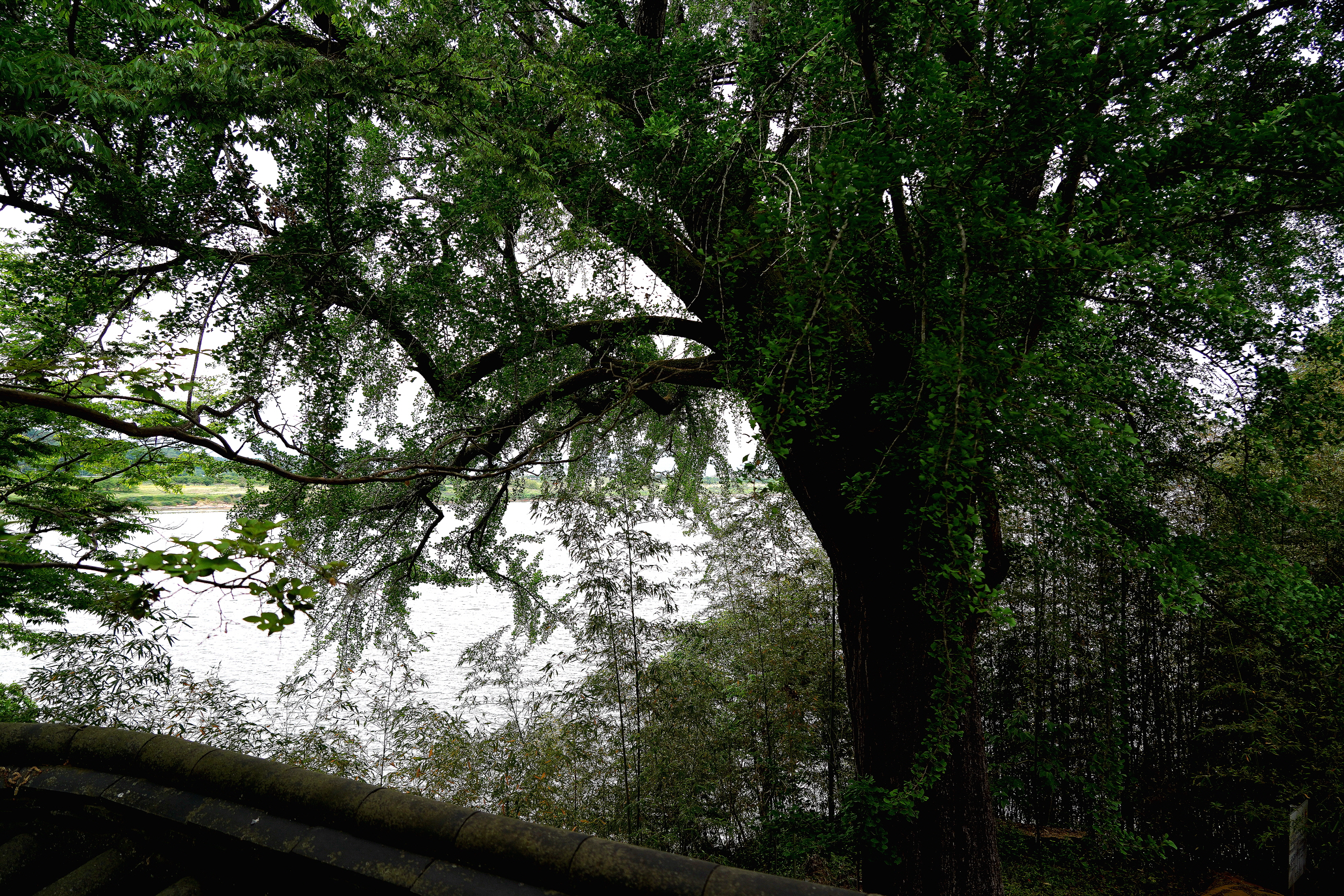

합강정 담장 너머로 보이는 낙동강과 은행나무 전경

사실 이곳 합강정에서는 남강과 낙동강이 만나는 합류 지점을 볼 수가 없더군요.

이 정자보다는 더 위쪽 상류 쪽에 합류 지점이 있는 까닭에.......ㅎ

남강과 낙동강이 만나는 합강정 앞의 낙동강 전경

함안 대산면과 창녕 남지읍, 의령 지정면을 경계로 낙동강과 남강이 합치는

곳이라선지 낙동강의 폭은 넓어진 것 같은 느낌이 듭니다.

샘물터

반구정 전경

반구정은 짝 반(伴), 갈매기 구(鷗), 정자 정(亭)을 사용하는데 ‘갈매기와

여생을 살고 싶다’는 의미를 담고 있습니다.

함안 반구정 말고도 경기도 파주에도 같은 이름의 반구정이 있는데 조선시대

황희 정승이 관직에서 물러난 후 갈매기를 벗 삼아 여생을 보낸 곳입니다.

함안의 반구정은 조선 중기의 학자인 조방이 여생을 즐기기 위해 지은 정자로 조방은

임진왜란 때 홍의 장군인 곽재우와 함께 의병활동을 했고, 정유재란 때도 일본군을

무찌르는데 앞장서기도 했습니다.

그는 전쟁 후 낙동강변 우포 말바위 위에 반구정을 지어 곽재우 등 선비들과 산수를 즐기며

지냈는데 이후 홍수 등으로 침식되자 1858년 청송사가 있던 지금의 자리로 옮겨 세웠습니다.

반구정은 목조 기와집으로 대청마루와 온돌방으로 구성돼 있습니다.

그러나 사실 건물 자체로는 근대에 이르러 원형을 상실한 개보수를

한 탓에 큰 감흥은 나지 않습니다.

기존의 정자처럼 운치가 있지도 않았지만 이곳의 진가는 건축물이 아니라 주변의 풍광으로

낙동강과 남지 천변이 바라다 보이는 아름다운 전경이었습니다.

반구정의 기둥에 오랜 시간의 흔적이 느껴지는 주련(柱聯)

洛水之陽名勝區(낙수지 양명 승구) 낙동강 볕이 잘 드는 명승지에

君恩許我此間遊(군 은허 아차 간유) 임금의 은혜로운 허락으로

나는 이곳에 노닐고 있다.

囂塵不到閒翁耳(효진 불 도한 옹이) 시끄러운 속세의 소리가 한가로운

늙은이의 귀가에 이르지 못하고

踈雨三便夢伴鷗(소우 삼경몽 반구) 거친 비가 오는 삼경에 갈매기와

짝을 이루는 꿈을 꾸는 도다.

반구정 현판

|

|

|

|

|

|

강 건너편의 창녕 남지 유채꽃 단지

줌으로 당겨본 남지철교 전경

마당 정면에서 낙동강변 쪽을 바라다보면 남지읍과 유채단지로 유명한

남지 체육공원을 비롯해 철교까지 한눈에 내려다보입니다.

이곳은 길이 험해 많은 사람들이 찾아오는 곳은 아니지만 일출이나 야경, 계절마다 다른

모습이 아름다워 사진 동호인들 사이에서는 꽤나 유명한 곳으로 알려져 있습니다.

방치되다시피 했던 이곳은 조방 선생의 후손인 조성도(94)씨가 관리를 하다가 지금은 아들

조광규 (65)씨가 서울에서 낙향하여 반구정 관리동에 기거하면서 관리를 하고 있었던 까닭에

이곳의 유래와 역사를 들을 수가 있었습니다.

반구정의 숨은 포인트는 3~5월 사이 피는 남도 바람꽃으로 국내 군락지는

함안 반구정 일대와 전남 구례와 제주도 성산 3곳뿐이라고 합니다.

꽃이 필 때 외부인들이 가져가기도 해 지금은 철망으로 들어가지 못하게

보호하고 있었는데 아쉽게도 지금은 철이 아닌지라 보이지 않습니다.

사실 이 강 건너편은 2019년도 4월 창녕 남지 유채꽃 축제 기간에 걸어 본적이

있는 곳이다 보니 눈에 익은 풍경들이라 정감도 갑니다.

그런 의미로 그때 제 블로그에 올려진 이곳의 풍경들을 감상하시란 의미에서 https://blog.daum.net/kyh0221/2660

유채꽃 향기에 취해서 "꽃길만 걸어요".2(창녕 낙동강 유채축제2019.4.13)

창녕낙동강 유채축제장의 택극기 전경 말과 유채가 잘 어울린다는 생각이 듭니다. 작년 9월 내몽고 여행에서 이런 유채밭을 뛰어노는 말무리들을 차량밖으로 본 적이 있었는데 우리나라에

blog.daum.net

|

|

반구정의 역사를 증명이나 하듯 마당 앞에는 하늘을 향해 힘차게 가지를 뻗어 올린

670년 된 느티나무가 당당히 버티고 서서 낙동강변을 내려다보고 있습니다.

가만히 나무 옆 평상에 앉아 강변을 바라다보니 세상을 달관한 것처럼

낙동강변의 자연 속에 내가 거하는 듯한 생각이 듭니다.

반구정 화단의 창포를 배경으로

이곳을 돌아보면서 함안은 생육신 조려의 후손들이 이끌어간

선비 문화의 고장이라는 생각밖에는.......ㅎ

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 보라색 물결의 버베나 꽃이 아름다운 알펜시아 써머가든(2021.8.28) (0) | 2021.08.30 |

|---|---|

| 남명 조식의 유학을 계승한 진주 성여신의 부사정(진주 두달살기2021.5.3) (0) | 2021.08.26 |

| 함안 악양생태공원과 악양루(진주 두달살기 2021.5.11) (0) | 2021.08.23 |

| 관곡지의 아름다운 연꽃과 수련(2021.8.20) (0) | 2021.08.21 |

| 옛 담이 아름다운 산청 남사예담촌(진주 두달살기 2021.5.5) (0) | 2021.08.19 |