2021. 1. 21. 00:01ㆍ나의 이야기

2020 세계유산축전 불의 숨길 행사 기간 중 공개된 김녕굴 전경

불의 숨길 구간 안내도 전경

오늘 걷게되는 제3코스 돌과 새생명의 길 안내도

구간 거리 : 약 6.5km 소요시간: 3시간

예약 참가자 명단 확인 장소

참가자 코비드 19 검사소

|

|

|

|

다층 동굴(Multistory lava tube)

단층이 아닌 2층 이상의 구조를 갖고 있는 용암동굴을 다층 용암동굴이라고 합니다.

규모가 작은 용암류에 의해 소규모의 용암동굴이 만들어진 뒤, 동굴 내부로 뜨거운 용암이

흐르면서 그 표면이 굳어 새로운 동굴 천장이 만들어집니다.

거문오름 용암동굴계 중에서는 만장굴과 웃산전굴에 다층 용암동굴이 잘 발달해 있습니다.

만장굴에는 이런 식으로 2∼3층, 많게는 4층으로 이뤄진 동굴이 있을 것으로 보고 있습니다.

다층 구조는 먼저 만들어진 용암동굴 속에서 다시 작은 용암동굴이 생기는

구조인 동굴-속-동굴(튜브-인-튜브)과 유사합니다.

용암석주(Lava Column)

만장굴 공개 구간이 끝나는 곳에는 7.6m 높이의 거대한 용암석주가 있습니다.

용암석주는 다층 구조가 발달한 용암동굴의 천장이나 지표를 따라 흐르던 용암이

아래로 흘러내리면서 굳어진 기둥 모양의 동굴생성물을 말합니다.

만장굴의 용암석주는 만장굴이 만들어진 이후 지금의 공개 구간 동굴의 상층 지표를 흘러가던

용암류가 뚫려 있는 천장창을 통해 아래층으로 흘러 내려와 쌓이면서 만들어졌습니다.

전문가들은 용암석주 위에 용암이 흘러들 수 있는 통로 역할을 하는

상위동굴이 존재했을 것으로 추정하고 있습니다.

밧줄 구조(Ropy Structure)

용암 표면에 밧줄 같은 모양이 연속적으로 나타나는 것을 밧줄 구조

또는 새끼줄 구조라고 합니다.

밧줄 구조는 어느 정도 굳은 표면의 용암이 아래로 흐르는 뜨거운 용암의 영향으로

서서히 밀려나면서 만들어진 주름입니다.

팥죽이 어느 정도 식었을 때 그릇을 기울이면 팥죽 표면이

주름이 지는 현상과 비슷합니다.

만장굴은 밧줄 구조가 잘 발달해 있는데 이번 행사 기간에 한해 공개하는 만장굴 1 입구에서

2 입구 구간에 펼쳐진 밧줄 구조는 기기묘묘한 모양을 하고 있어 보는 이를 황홀하게 합니다.

부종휴(Bu jong-hyu)

부종휴는 지하에 잠들어 있던 만장굴을 일깨운 인물로 그는 1946년 만장굴 1 입구를 확인한 뒤

자신이 재직하고 있던 제주 김녕초등학교 6학년 학생들로 꼬마탐험대를 조직해 탐사에 나섰습니다.

탐험대는 짚신을 신고 횃불에 의지해 20m 길이의 노끈으로 길이를 재면서 수차례에 걸쳐

탐험에 나선 끝에 1947년 지금의 3 입구까지 발견했습니다.

만장굴이란 명칭은 ‘만쟁이거멀’에서 따왔습니다.

부종휴는 나중에 만장굴에서 결혼식을 올려 주목을 받았는데 이유는 ‘동굴 속은

사회로부터 격리돼 있어 오염이 되지 않아서’라고 하였습니다.

만장굴(Manjanggul lava tube)

총길이 약 7.4㎞, 최대 너비 18m, 최대 높이 25m로 거문오름 용암동굴계에서

가장 길고 웅장한 규모를 가진 동굴입니다.

초기에 만들어진 소규모의 용암동굴 내부로 새로운 용암류가 계속 유입돼 흘러가면서

용암의 열에 의해 바닥이 녹는 열 침식작용 등으로 큰 규모의 동굴이 형성됐습니다.

만장굴만큼 용암동굴 형태와 지형이 잘 보존된 곳은

전 세계적으로도 드물다고 합니다.

용암이 흘러가는 방향을 따라 구불구불하면서도 시원하게 뚫린 단일 통로와 천장 3곳이

무너지면서 만들어진 입구는 용암동굴의 전형을 잘 보여주고 있습니다.

또한 용암선반, 용암교, 종유석 등을 생생하게 살펴볼 수 있습니다.

특히 상층에서 흐른 용암이 굳어져 만들어진 용암석주는 높이 7.6m로

세계적인 규모를 자랑합니다.

세 개의 입구가 있지만 현재 일반인의 출입이 가능한 곳은 2입구이며,

1㎞ 구간만 탐방이 가능합니다.

.

제3코스 돌과 새생명의 길(만장굴~월정리 해안) 출입구 전경

지의류(Lichen)

오래된 바위나 나무껍질 등에 얼룩덜룩 버짐처럼 붙어서 살아가는 지의류는 곰팡이와

조류가 공생관계를 맺고 살아가는 복합 생명체입니다.

곰팡이는 조류에게 서식처와 수분을 공급하는 대신에 조류는 광합성을 통해

합성한 탄수화물을 곰팡이에게 제공합니다.

우리가 먹는 목이도 버섯이 아니라 지의류인데 지의류는 크기와 색깔, 모양이 매우 다양하고

극지방에서 적도까지 분포할 정도로 강인하지만 대기오염에는 매우 약해 오염된 곳에서는

광합성을 하지 못하고 죽어버립니다.

이런 특성을 이용해 지의류를 대기오염 지표생물로 활용하기도 합니다.

나뭇잎 모양으로 생장하면 엽상(葉狀) 지의류, 관목처럼 생장하면 수지상(樹枝狀) 지의류,

특정한 모양 없이 생장하면 가상(痂狀) 지의류라고 부릅니다.

만장굴 1입구로 내려가면 출입이 어려워 보이는 작은 동굴이

우측과 좌측으로 3개소가 바라다 보입니다.

그러나 주위엔 잡목들이 무성하고 워낙 비좁아서 움직이기도 힘든 탓에

등산복만 훼손당하는 불상사를 당하고 맙니다.ㅎ

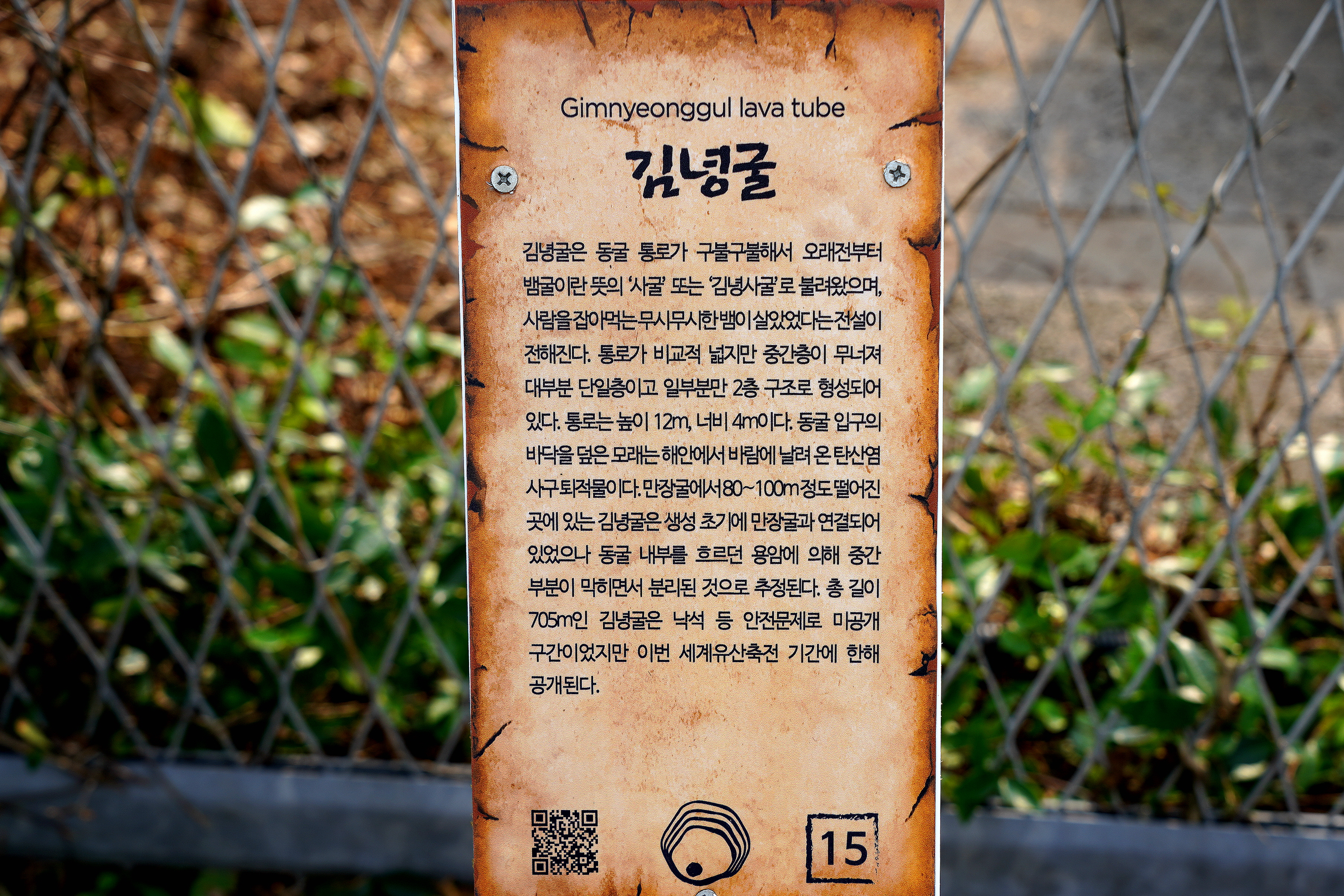

김녕굴(Gimnyeonggul lava tube)

김녕굴은 동굴 통로가 구불구불해서 오래전부터 뱀굴이란 뜻의 ‘사굴’ 또는 ‘김녕사굴’로

불려 왔으며, 사람을 잡아먹는 무시무시한 뱀이 살았었다는 전설이 전해지고 있습니다.

통로가 비교적 넓지만 중간층이 무너져 대부분 단일층이고

일부분만 2층 구조로 형성되어 있습니다.

통로는 높이 12m, 너비 4m로 동굴 입구의 바닥을 덮은 모래는 해안에서

바람에 날려 온 탄산염 사구 퇴적물입니다.

만장굴에서 80∼100m 정도 떨어진 곳에 있는 김녕굴은 생성 초기에 만장굴과 연결되어 있었으나

동굴 내부를 흐르던 용암에 의해 중간 부분이 막히면서 분리된 것으로 추정됩니다.

총길이 705m인 김녕굴은 낙석 등 안전문제로 미공개 구간이었지만

이번 세계유산축전 기간에 한해 공개되었습니다.

|

|

|

|

|

|

김녕굴을 배경으로

서련 판관(Seolyeon Pangwan)

김녕굴은 김녕사굴(뱀굴)이라고도 하는데 조선 중종(中宗) 때 서련(徐憐) 판관이

이 굴에 사는 큰 구렁이를 퇴치했다는 전설에서 유래됐습니다.

전설은 다음과 같은데 김녕리 마을 동쪽 동굴에 큰 뱀이 살았다. 마을 사람들은

해마다 처녀를 제물로 올려 큰 굿을 했다고 합니다.

이를 행하지 않으면 뱀이 곡식 밭을 다 휘저어 버려

대흉년이 들었기 때문입니다.

조선 중종 때 제주에 부임한 서련이라는 판관이 소문을 듣고

괴이한 일이라며 분개했습니다.

그는 술, 떡, 처녀를 올려 굿을 하라 하고, 몸소 군졸을

거느려 뱀굴에 이르렀습니다.

한참이 지나자 과연 어마어마한 크기의 뱀이 나와 술과 떡을 먹고

처녀를 잡아먹으려고 했습니다.

이때 서 판관이 군졸과 함께 달려들어 창검으로 뱀을 찔러 죽였습니다.

김녕사굴 입구에는 지금도 판관 서련의 은덕을 기념하기 위해

세운 공덕비 2기가 있습니다.

서련은 실제로 1513년 2월에 제주에 부임하여, 1515년 4월 관청에서

죽을 때까지 제주판관으로 재임했던 인물입니다.

판관 서련의 추모비

김녕사굴은 제주도 북동쪽 26km 지점 만장굴 부근에 자리 잡고 있습니다.

이 동굴의 내부 형태가 뱀처럼 생겼다 해서 '사굴'이라고도 불리는데 입구는 뱀의 머리 부분처럼

크게 벌어져 있는 반면, 안쪽으로 깊숙이 들어갈수록 뱀의 형체처럼 점점 가늘게 형성되어 있어

신비스러움을 자아내게 합니다.

현재 김녕사굴은 훼손을 막기 위해 관광객에게 내부를 공개하지 않지만, 방문 시 사굴 전설과

관련된 "판관서공련기념비"와 "제주판관서공련사적비"를 볼 수 있습니다.

김녕사굴은 만장굴과 함께 천연기념물 제98호로 지정되어 보호되고 있으며,

2012년 1월부터 2021년 12월 31일까지 10년간 공개를 제한하고 있습니다.

※ 학술적 연구 목적 일 때만 출입가능 (사전 방문신청 필수 / 일반관광 불가)

제주도 김녕굴 및 만장굴은 제주도 동북쪽에 있는 화산 동굴지대의

대표적인 용암동굴입니다.

김녕굴과 만장굴은 원래 하나로 이어진 굴이었으나 천장이

붕괴되면서 두 개로 나누어졌습니다.

김녕굴은 만장굴 밑에 있으며, 총길이 705m로, 동굴 바닥에는 용암이 흘러내린 흔적이

뚜렷이 남아있고 동굴 끝에는 폭포 모양으로 굳은 용암을 볼 수 있습니다.

또한 천장 높이와 동굴 통로가 매우 넓은 대형 동굴로 2층의 공동 위 부분에 있는 용암 선반은

갖가지 형태로 발달하여 있으며 벽면에는 규산화가 많이 부착되어 있습니다.

만장굴은 총길이 8,924m로 고드름처럼 생긴 용암 종유와 땅에서 돌출되어 올라온 용암석순,

용암종유와 용암석순이 만나 기둥을 이룬 용암 주 등 다양한 동굴 생성물이 많습니다.

바닥에는 용암이 흘러내려간 흔적이 새끼줄 모양으로 남아 있습니다.

동굴 입구에서 계단 모양으로 층을 이루고 있는 지붕 모양의 암석을 볼 수 있는데,

이는 동굴 속을 흐르던 용암의 높이가 여러 번 변화했음을 의미합니다.

동굴의 천장에는 오각형 내지는 육각형의 절리들이 발달해 있는 것을 볼 수 있습니다.

동굴 벽에는 용암이 흘렀던 기록들이 남아 있고, 천장 가까이에는 돌고드름처럼 생긴

용암 종유석들이 많은 것으로 보아 용암은 상당히 묽은 상태였던 것을 알 수 있습니다.

김녕굴과 만장굴은 화산 동굴의 형성과정을 연구할 수 있는

귀중한 학술자료가 되고 있습니다.

사굴 식당 전경

인솔 해설사님 전경

인솔 해설사님으로부터 이야기를 듣고 있는 일행들 전경

※ 찍은 사진이 많은 탓에 1부와 2부로 나눠 올려드립니다.

'나의 이야기' 카테고리의 다른 글

| 소들의 낙원 동검은이 오름(제주도 세달살기 2020.9.7) (0) | 2021.01.22 |

|---|---|

| 2020 세계유산축전 불의 숨길 3코스 "돌과 새생명의 길".2(제주도 세달살기 2020.9.9) (0) | 2021.01.21 |

| 2020 세계유산축전 불의 숨길 2코스 "동굴의 길".2(제주도 세달살기 2020.9.16) (0) | 2021.01.20 |

| 2020 세계유산축전 불의 숨길 2코스 "동굴의 길".1(제주도 세달살기 2020.9.16) (0) | 2021.01.20 |

| 2020 세계유산축전 불의 숨길 1코스 "용암의 길".2(제주도 세달살기 2020.9.14) (0) | 2021.01.19 |