세개의 사찰과 칠봉을 품은 제주 원당봉 오름(제주도 세달살기 2020.10.18)

원당봉 굼부리(분화구)에 세워진 문강사(천태종) 전경

원당봉이라는 유래는 원나라 때 이 오름 중턱에 원나라의 당인 원당(元堂)이 있었음에 원당봉(오름),

조선시대때 원당봉수가 세워진 데서 망오름, 삼양동에 위치하고 있음에, 삼양봉, 3개의 능선에

7개의 봉우리가 이어져 있어 원당칠봉(일명 삼첩칠봉)이라고도 불려지고 있습니다.

주봉인 원당악과 망오름, 도산오름, 동나부기, 서나부기, 앞오름, 펜안오름 등 7개의 봉우리와

전면에 크고 작은 3개의 능선이 이어져 있는 삼첩칠봉(三疊七峰)의 제주 명산입니다.

|

|

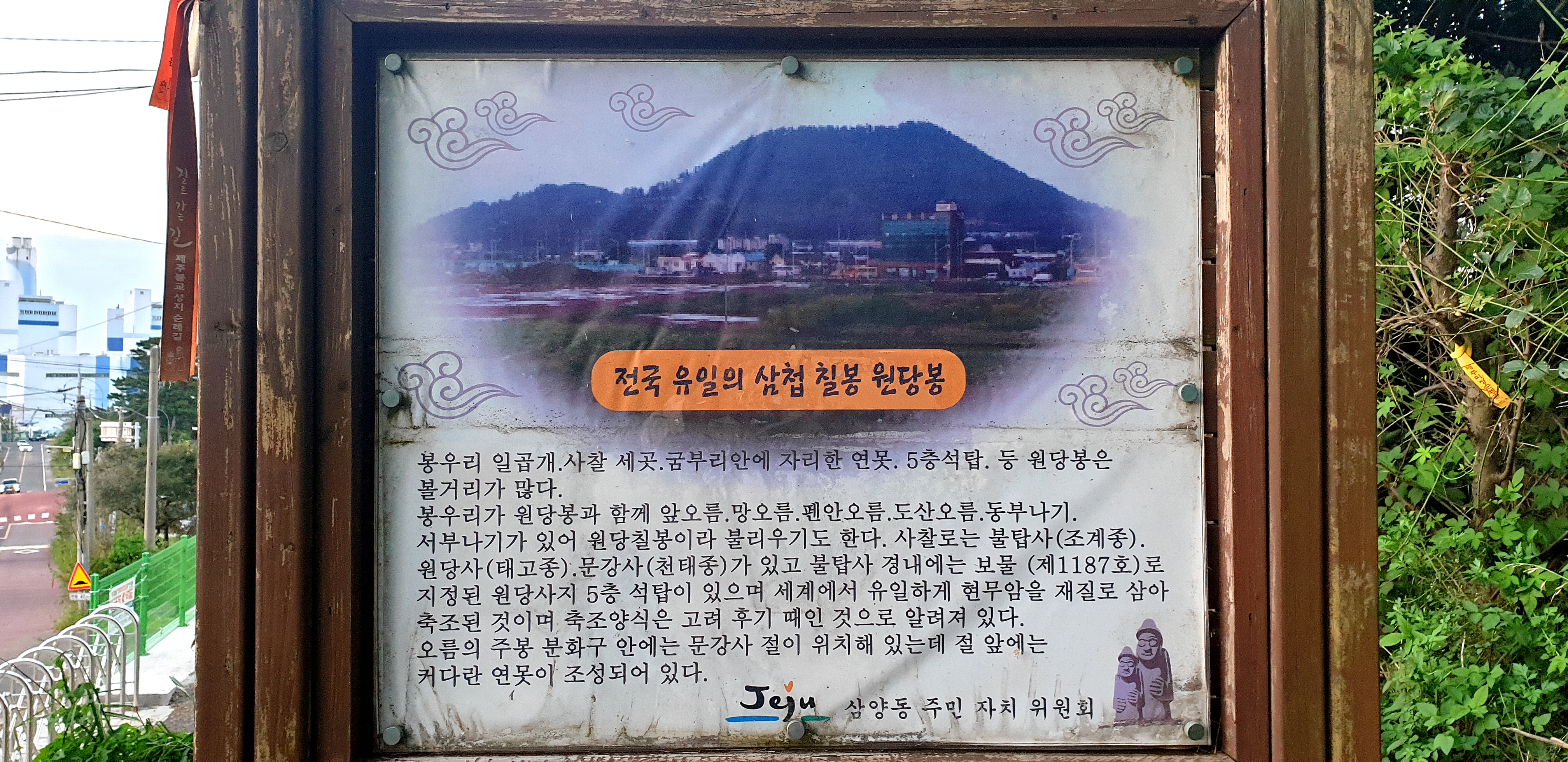

원당봉 출입 도로변에 세워진 안내판 전경

제주시 삼양1동에 위치한 원당봉은 3첩 7봉의 말발굽형 오름인데 표고는 170.7 m이고

비고는 120m, 둘레는 3,411m입니다.

원당봉은 코스가 짧아서 산책코스로도 좋고,원당봉 아래에 있는 문강사까지 자동차로

올라가서 굼부리(분화구)를 돌아보는데 30여분 정도가 소요됩니다.

문강사(천태종) 화구호(구지)전경

원당봉 오름의 산정 화구호인 구지 전경

제주도의 산정 화구호를 지닌 대표적인 오름으로는 사라오름, 물장오리오름, 물영아리오름,

물찻오름, 동수악오름, 세미소오름, 금오름, 어승생악오름, 원당봉 등이 있습니다.

원당봉의 화구호인 구지 전경

|

|

원당봉제사터(산신단,기우제,기자치성)

비석에는 '元堂峰祭壇修理築塔施主芳名紀念碑' '大化主 金順化 高龍準 金瑛斗'

그리고 시주한 여러 사람의 이름이 새겨져 있습니다.

돌담으로 둘러진 제단 전경

과거 삼양동 사람들은 원당봉에서 기우제를 지냈으며 산신기도를 이곳에서 올렸다고 합니다.

문강사(천태종)와 화구호인 연지를 둘러보고 원당봉의 말굽형 굼부리(화구호)능선을

시계방향으로 트래킹을 시작해봅니다.

지금은 확인하기가 쉽지 않지만 원당봉은 일곱 개의 봉우리로 이뤄졌다고 합니다.

그런 탓에 ‘원당칠봉’또는 ‘삼첩칠봉’이라 불리기도 했습니다.

각각의 봉우리는 앞오름, 망오름, 펜안오름, 도산오름, 동나부기, 서나부기, 원당봉으로

모두 다른 이름을 가졌다고 하나 지금은 그 흔적 마져도 찾아 보기가 어렵습니다..

원당봉 굼부리 능선의 경방초소 전경

원당봉 정자각

원당봉 정자각에서 바라다 보는 별도봉과 제주항 전경

원당봉 봉수대 터 표지석

실유카꽃

원당사(태고종) 전경

|

|

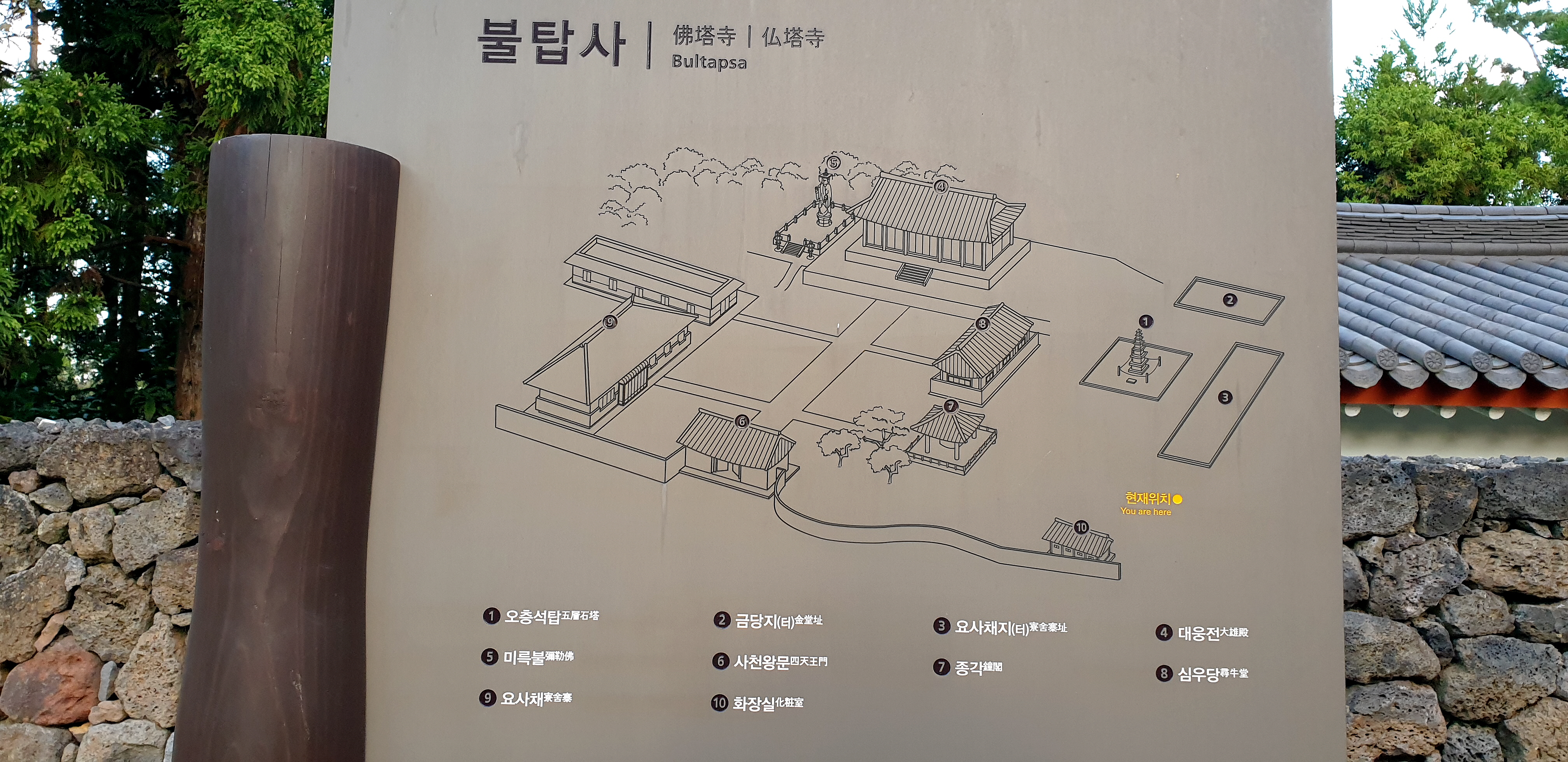

불탑사(조계종) 대웅전 전경

|

|

불탑사의 범종각

원당사지 오층석탑 (보물 제 1187호)

제주도내 유일한 불탑일 뿐아니라 세계에서 하나밖에 없는 현무암 재질의 석탑으로 이 석탑은

1300년(충렬왕26) 몽골에 공녀(貢女)로 끌려갔으나 황제 순제의 총예를 받아 황후의 자리까지

오른 고려 출신의 여인 기씨(奇氏)에 의해 세워졌다는 이야기가 전해져 오고 있습니다.

태자가 없어 고민하던 기황후가 북두칠성의 기원이 비치는 삼첩칠봉에 사찰을 세워 불공을

드려야 한다는 말을 듣고 천하를 두루 살피다가 원당봉을 찾아내 원당사를 창건하고 오층석탑을

축조하는 불사를 행함으로 황태자를 얻었다는 전설이 전해지고 있습니다.

고려의 여인으로 원나라 순제 황후였던 기황후 삶의

질곡이 이 탑에 담겨있다고 하는 전설속의 이야기.

‘원사(元史)’에는 기황후에 대해 다음과 같이 적혀 있다. “황후 기씨는

고려 사람으로 황태자 애유식리달엽(愛猷識理達獵)을 낳았습니다.

원래 집안은 미천했으나 후에 귀하게 되어 3대가 모두 왕작으로 추봉됐습니다.

고려의 가난한 집안 출신으로 원나라 황제의 부인이 되고 나중에는 황제의 어머니까지 되었으며,

또 그 덕분에 친정집 삼대가 왕으로 추존됐으니 그야말로 ‘가문의 영광’이라고 하여야 겠지요.

기황후는 원나라 말 30년간 원나라 황실에서 주도권을 장악했을 뿐만 아니라,

당시 고려 조정에도 막강한 영향력을 발휘했습니다.

몽고인이 아니면 황후가 될 수 없다는 금기까지 깨뜨리고 몽고제국의 황후가 되었으니

우리나라 역사에서 한 개인의 성공 사례로 이처럼 극적인 경우도 드물 것입니다.

어떻게 고려의 가난한 처녀가 원나라 황후가 되었을 까요?

한 개인의 성공에는 행운이 따라줘야 하지만 그에 못지않게 각자의 노력도 중요한데

"고려판 신데렐라" 기씨 처녀의 경우에도 여기서 다 설명할 수 없는

인고의 노력이 있었습니다.

고려 말 기자오(奇子敖)의 딸로 태어난 기씨 처녀는 당시 상국인

원나라에 바쳐진 ‘조공 물품’ 가운데 하나였습니다.

1333년 8월 원나라로 끌려간 뒤 고려 출신 내시의 도움으로

황제인 순제에게 차를 올리는 일을 맡습니다.

그리고 자신의 타고난 미모와 지략을 활용하여 순제의 총애를 받아 제2 황후가 되는 데

성공하게 되었는데 그러나 그만큼 질시와 견제도 많아져 제 1 황후한테서 온갖 모욕뿐

아니라 심지어 매질을 당하면서도 굴하지 않았습니다.

기황후는 황실에서 모범적인 언행을 보였고, 자금을 모아

자신을 지지해줄 세력을 꾸준히 넓혀나갔습니다.

굶주리는 백성들에게는 식량을 아끼지 않고 베풀었는데 그러나 이런 선행과 지지세력

확대만으로는 자신의 입지가 확실해질 수 없다는 사실을 잘 알고 있었습니다.

자신의 권력을 굳건히 하는 가장 확실한 방법은 황제의 뒤를 이을 아들을 낳는 것이었는데

여기서 기황후는 풍수가 목적하는 탈신공개천명(奪神工改天命•하늘이 하는 일을 빼앗아

천명을 바꾼다)을 시도합니다.

황후가 되었지만 아들을 얻지 못하자 ‘북두칠성의 명맥이 비치는 삼첩칠봉(三疊七峰)의

산세를 갖춘 곳에 탑을 세우고 기도를 하면 아들을 낳을 수 있다’는 이야기를 믿어

천하의 이름난 풍수가들을 동원해 찾게 합니다.

여기에 고려 풍수사들도 동원됐는데, 마침내 제주도 동북 해변에서 바라던 자리를 찾아

기황후는 사신을 보내 오층탑을 쌓게 하고 극진한 기도를 올리게 합니다.

이곳이 바로 제주시 삼양동 원당봉에 있는 원당사(元堂寺•현재 불탑사) 오층석탑으로

원당봉이란 산 이름도, 원당사라는 절 이름도 모두 원나라를 뜻합니다.

이런 노력 덕분에 1339년 기황후는 원나라 황통을 이을 아들을 낳게 되었고 그 후 그녀는

원나라가 몽고 내륙으로 쫓겨갈 때까지 30년간 원나라의 실권을 장악하게 됩니다.

1368년 명나라 군대가 베이징을 점령하자 기황후는 가족과 함께 몽고 내륙으로 철수를 하고

그곳에서 아들이 황제로 즉위하는데 바로 소종황제(昭宗皇帝)입니다.

당시에 지었다는 원당사는 불에 타 유실되고 지금은 그 자리에

조계종 불탑사(佛塔寺)라는 비구니 사찰이 들어서 있습니다.

암튼 전설로 내려오는 이야기이긴 합니다만 제주도가 몽골과 특별한 인연이 있었던

곳이니 몽골 황실이 이곳에 절을 짓고 황손을 얻기 위해 불공을 드렸을 가능성은

충분히 있습니다.

하지만 우선 원당사를 지은 시기는 기황후가 아들을 낳은 시기와 적어도 40년 정도

차이가 나는데 원당사가 지어진 것이 1,299년 무렵이고 기황후가 아들 아유시리다라를

낳은 것은 1,339년이었다고 합니다.

또한 기황후가 아들을 낳은 것은 황후가 되기 전으로 당시 실제로 아들을 낳기 위해

고려 땅에다 절과 탑을 세우고 불공을 드릴만한 위치에 있었느냐 하는 것도

의문이라고 합니다.

추측해볼 수 있다면 궁녀이기는 하지만 상당한 위치에 있었던 기여인이 환관을 내세우거나

고려에 영향력을 행사해 이 절에서 불공을 올리도록 했을 수는 있을 것으로는 여겨집니다.

현재 전해 내려오는 이야기로는 기황후가 평소 사찰을 지원하고 시주하는데 열심이었던 점으로

볼 때 원당사도 기황후로부터 경제적 지원을 받으면서 그 것이 이 절의 내력으로

전해 내려왔을 수는 있을 것 같다고 합니다.

암튼 전설이지만 여러 가지 정황을 종합해 보면 우선 이 원당사라는 절은 몽골 황실의

요청에 따라 세워졌을 가능성은 높아 보인다고 합니다.

세월의 변고 속에서 원당사는 없어졌지만 아직도 오층석탑은 그대로 남아 있어

아들을 얻기 바라는 이들의 의지처가 되고 있습니다.

그런데 특이하게도 오층석탑의 입지는 조선시대 이후의

터 잡기 방식과는 전혀 다르다고 합니다.

조선 이래 터 잡기가 땅의 형세와 좌향만을 중시하는 반면, 이곳 오층석탑의 위치는 하늘의 방위와 별,

즉 천문을 중시한 흔적이 뚜렷하다고 하는데 오층석탑의 좌향이 산세를 기준으로 하지 않고

북극성을 향하는 점도 그 예라고 합니다.

즉 별을 보고 점을 치거나 별의 기운에 따라 인간 개개인의 운명이 결정된다는

천문사상(숙명론•宿命論)이 이곳 터 잡기에 반영되었다고 합니다.

원당사지 오층석탑 (보물 제 1187호)

각 층의 지붕돌과 몸돌은 각각 하나의 돌로 만들어져 조립되었습니다.

각 층의 몸돌에는 아무런 장식이 없으며 1층 몸돌의 정면에만 불상을

모셔두는 방인 감실이 마련되었습니다.

지붕돌의 네 귀퉁이는 처마끝처럼 살짝 올려 마무리하였으며 끝에

풍탁이 달려 있었던 구멍이 뚫려있습니다.

받침돌에는 앞면과 좌,우면에 안상을 새겨 장식하였습니다.

원당사지 오층석탑은 받침돌이나 지붕돌의 모양 등으로 볼 때 지방색이 강했던

고려시대 후기에 만들어진 것으로 추정됩니다.

|

|

|

|

푸른 잔디로 덮인 옛 원당사의 금당지와 요사채 전경

원당사 금당지 전경

|

|

원당봉 전경

불탑사 안쪽의 농로에서 바라다 본 원딩봉 전경